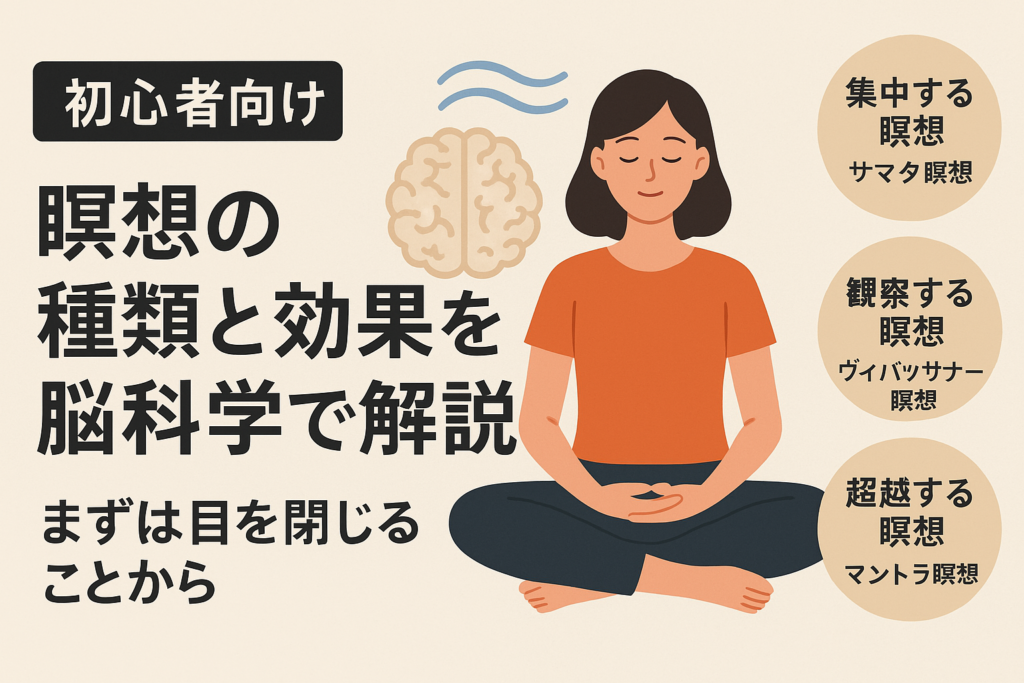

〜瞑想を脳科学からひも解く〜

忙しい毎日、常にスマホや人間関係、やることリストに囲まれていると、私たちの脳はずっと「オン」の状態。

まるで走りっぱなしのエンジンのように、思考も感情もノンストップです。

そんな脳を一度オフラインにして、リセットする時間――

それが「瞑想」です。

脳科学から見た瞑想の効果

瞑想は「ただ静かに座っている時間」ではありません。

実は、最新の脳科学では、瞑想をすると前頭前野(思考や判断をつかさどる部分)が活性化し、同時に扁桃体(不安やストレスに関わる部分)の活動が落ち着くことがわかっています。

つまり、瞑想を習慣にすると

・集中力が高まる

・ストレスへの耐性がつく

・感情に振り回されにくくなる

といった、現代人にこそ必要な“脳のメンテナンス”ができるのです。

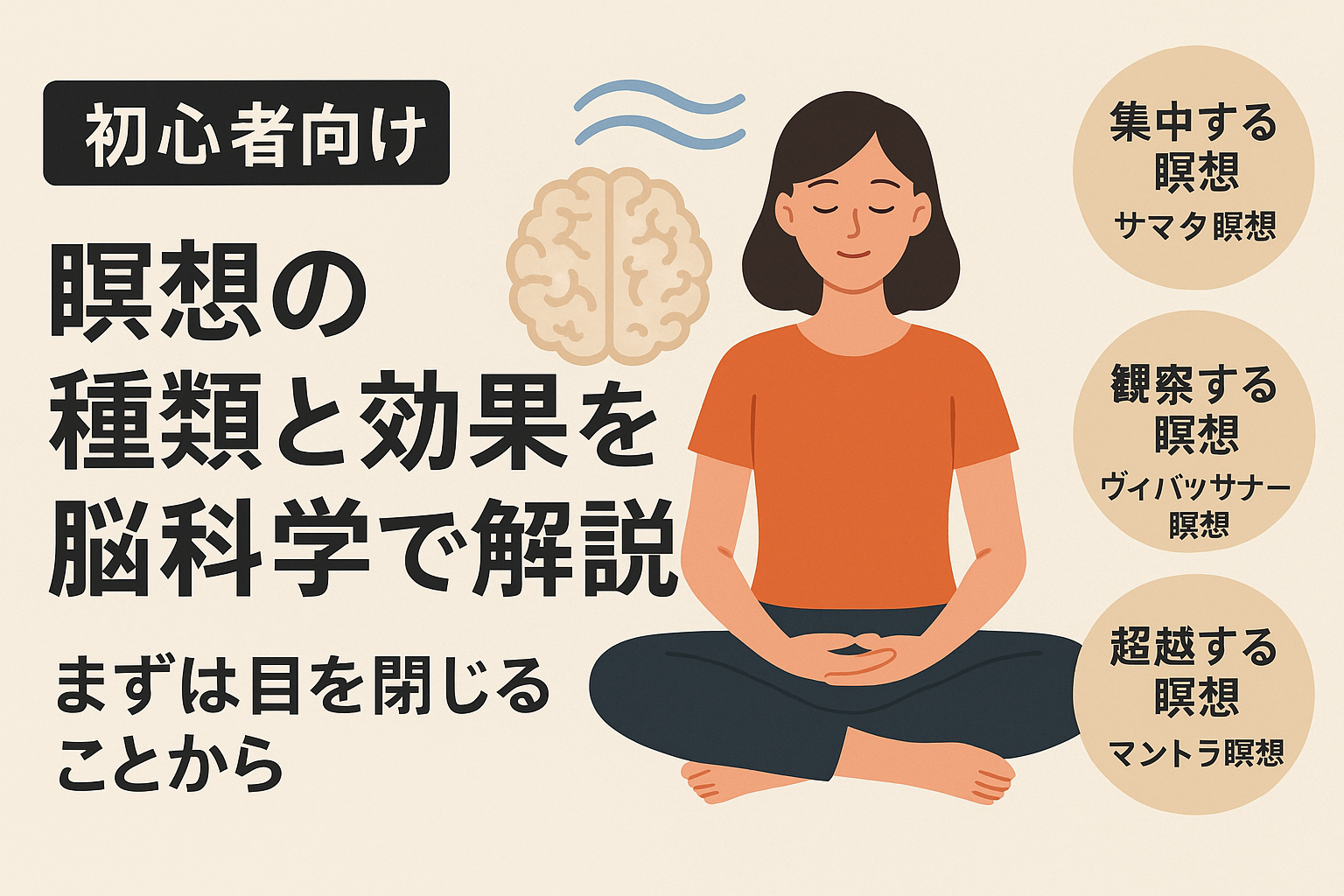

瞑想には3つの種類があります

ひとくちに「瞑想」といっても、アプローチの仕方によって大きく3つに分けられます。

① 集中する瞑想(代表例:サマタ瞑想)

一点(呼吸やロウソクの炎など)に意識を集中させ、心の動きを鎮めていく瞑想です。

思考が散らかっているときや、集中力を高めたいときにおすすめ。

② 観察する瞑想(代表例:ヴィパッサナー瞑想)

浮かんでくる感情や身体感覚を「ただ観察する」瞑想。

「これは怒りだな」「今、腰が重いな」とラベリングしながら、感情に巻き込まれず距離を取る練習になります。

③ 超越する瞑想(代表例:マントラ瞑想)

マントラ(音や言葉)を繰り返すことで、思考を超えて深いリラックス状態へ入る瞑想。

寝る前や疲れをとりたいときにぴったりです。

まずは、目を閉じるところから

「瞑想」と聞くと、最初はハードルが高く感じるかもしれません。

7分間座るだけでも、長く感じる人も多いでしょう。

でも、大丈夫。

最初は1分でも、30秒でもOKです。

まずは目を閉じて、視覚からの情報をシャットダウンするだけでも、脳はホッとします。

静かに呼吸を感じる時間を、自分にプレゼントしてみてください。

まとめ

瞑想は、自分の内側に戻る時間。

脳にとっても、心にとっても、大切なリセットボタンです。

「何かをしなきゃ」と頑張りすぎてしまう人こそ、何もしない時間が必要です。

ぜひ、今日から1分でも「自分に戻る時間」、始めてみてくださいね。

コメント